NsF (Эволюция путём меча и эволюция путём воды)

Konstantin 2025

[ NsF::itSotWC::BNB::154::4_GD_LJ_1761854::2025-05-15, itSotWC::2024-07-17_1, itSotWC::2025-05-13_1, itSotWC::2025-05-21_5 ]

Товарищ климатолог опять понёс бред про богоизбранность охотников и грех земледельцев. Пришлось опять вправлять мозги. В процессе споров вынул кусочек схемы из объяснений стабилизирующей теории эволюции. (Книга Rupert Riedl, "Riedls Kulturgeschichte der Evolutionstheorie", которая уже упоминалась в этом блоге.)

Раз уж вынул кое-что из оффлайна, решил скопировать и сюда.

Основная ошибка климатолога -- предположение об узком спектре биологических характеристик. (Дарвин: эволюция отбирает лучшее.)

Это американская философия простых решений. (Чтобы переключить процесс, надо найти спрятанную кнопку, нажать её и произойдёт чудо.)

Вид с узким спектром характеристик (оптимизация по Дарвину, точнее, по последующей интерпретации Дарвина) быстро занимает нишу в стабильной среде, но и быстро вымирает при резком изменении среды. (Примеры каждый может вспомнить самостоятельно. Схему копировать сюда лень.)

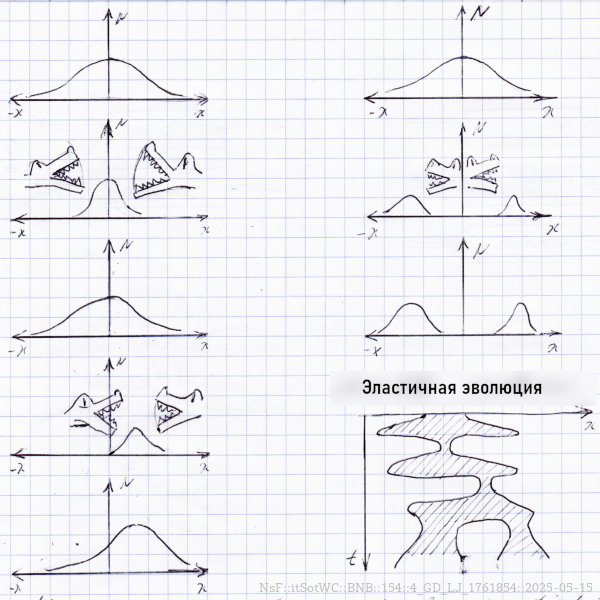

Согласно теории эластичной эволюции (оптимизация по Ридлу) спектр характеристик всё время расширяется на весь пригодный для выживания диапазон.

Это немецкая философия сложных систем. (Чтобы изменить процесс, надо найти скрытые зависимости и провести тонкую настройку многих сложносвязаннных параметров.)

И при возникновении неблагоприятной для земледельцев среды (бутылочное горлышко естественного отбора) от широкого спектра отщепится подгруппа, которая худо-бедно начнёт заниматься охотой, постепенно выходя на уровень не хуже "генетически оптимизированных" охотников про версии товарища климатолога.

Таким образом, выживают не те виды, кто оптимизируется под имеющиеся условия, а те, кто расширяют разнообразие для прохождения будущих катастроф. Это, кстати, причина того, что во многих генотипах -- то есть, выживших ветках эволюции -- находят следы совершенно разных подтипов человека. Вот и весь секрет неандертальской проматери.

Также из этого следует, что общество не может состоять из идеальных людей (полностью идентичных по качеству тому философу, который пытается состряпать описание счастливого будущего человечества). Точнее, такое общество "без подлецов, дураков и злодеев" будет нежизнеспособно на достаточно длительном периоде истории.

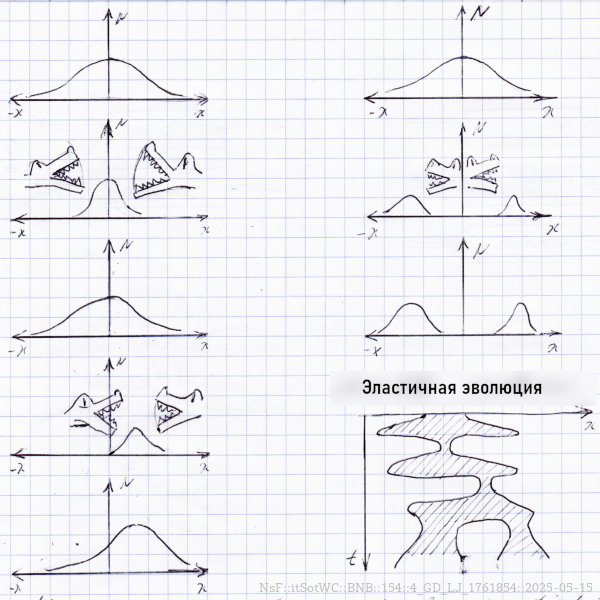

Вот картинка из (очного) разговора по поводу книги Ридла.

Подробно разбирать не буду. Это только кусочек с одной страницы в середине объяснений.

Теперь немного по поводу сравнения охотников и земледельцев.

Мозг -- это орган выживания. Чем сложнее среда и выше риски, тем больше требования к бортовому компьютеру.

Охотники -- это циклическая игра со смертью в дикой природе без прогресса.

Земледельцы -- это циклический страх сезонной смерти без прогресса. При этом, критический параметр выживания -- это вопрос периода сезонного голода с недобором по калориям.

Производительность земледельцев выше, но они завязаны на ограниченный спектр продуктов питания. Если у земледельческого племени неурожай, то оно вымирает.

Охотники-собиратели могли спокойно существовать на подножном корму, слегка меняя рацион питания в соответствии с сезоном, а не сося лапу к концу зимы перед весенним посевом. Целиком завися от следующего осеннего урожая.

Если можно собирать грибы, потом охотиться на мигрирующих мамонтов, потом ловить осетров, и так на протяжении года без периода снежной зимы или всёвыжегающего лета, то племя вдоволь обеспечено здоровым, свежим и разнообразным питанием.

Другое дело, численность должна быть малой из-за высокой смертности. (Стабильная нагрузка на стабильные воспроизводимые ресурсы экосистемы.) Конкуренция шла с другими племенами и с другими хищниками. И охотник мог легко стать добычей.

Кроме этого, охотнику нужно быть умнее. (Хозяин блога, как обычно, по-дурацки выбирает термины и обозначил разницу как линейное и циклическое мышление.)

Линейное мышление земледельца предполагает детерминизм: "Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая".

В нём возможно ветвление, которое тоже даёт линейные альтернативы: "Стал дед репку из земли тащить. Тянет-потянет -- вытянуть не может".

Охотник играет в многофакторной среде со сложнопараметрическими зависимостями против активных агентов: "Когда по утрам на траве начнёт выпадать роса, а холодный ветер от Cкалистых гор будет дуть с ущербной и до полной Луны, вдоль Щучьего озера мимо Гнилых болот на восход Солнца пойдёт стадо мамонтов. Если старый вожак, Рваное Ухо, ещё жив, надо идти к Белой излучине ловить осетров. Если глупый Кривой Бивень стал вожаком или отбил часть стада, надо вырыть западню в Серых песках. Если стадо ведёт нетерпеливый Чёрный Лоб, надо напасть ночью у Вороньей топи и заманить его туда. Если вожак другой, надо два дня идти за стадом и наблюдать"

Переход от охоты к земледелию, естественно приводит к падению качества жизни (однообразное питание), уровня знаний (стабильный предопределённый сезонами цикл производства) и примитивизации культуры (мы уже не общаемся с духами, а вынуждены упрашивать богов).

С другой стороны, охотничье сообщество естественным образом застывает на оптимальном (по Дарвину) уровне развития. Для накопление знаний нужно накопление ресурсов, а это плохо сочетается с жизнью "в единении с природой". (Там был разговор про примитивные ранние племена в стабильной среде и с избытком охотничьих ресурсов. Человек ещё не стал главным хищником, способным привести к их исчерпанию.)

Проблема в том, что объём знаний расширяется, потому что в социальной среде присутствует творческое начало: вожди, жрецы и инженеры, которые меняют социальные структуры, процессы производства и окружающую среду.

Дальше эволюция приводит к накоплению знаний выше стабильного объёма, передаваемого в охотничьем племени из поколения в поколение.

Постепенно творческие люди создают новые способы хранения и передачи знаний. И тут появляется купец, связывающий ресурсы на больших пространствах. И ремесленник, распространяющий специфические навыки. (См. дисперсные цивилизации в Немецкий как звон металла / 12.5 kB / 2024-03-27)

Потом появляются временные поселения, которые существуют до исчерпания ресурсной базы или появления каких-то неблагоприятных факторов.

Города -- это уже достаточно поздний этап развития, когда накопленные ресурсы скапливаются через поколения и для их защиты от желающих заполучить всё быстро и сразу нужны высокие городские стены и глубокий ров.

Ещё одна проблема в модели климатолога -- это предположение, что функция определяется генетикой (дар богов), а не генетика отбирается функцией (жертва обстоятельств). Но об этом не здесь и не сейчас. Там достаточно сложные схемы.

Кому интересно, полную дискуссию можно найти по ссылке ИДУ НА ВЫ! и так далее, 2025-05-15.

Эволюция путём меча и эволюция путём воды

[ NsF::itSotWC::BNB::154::4_GD_LJ_1761854::2025-05-15, itSotWC::2024-07-17_1, itSotWC::2025-05-13_1, itSotWC::2025-05-21_5 ]

Товарищ климатолог опять понёс бред про богоизбранность охотников и грех земледельцев. Пришлось опять вправлять мозги. В процессе споров вынул кусочек схемы из объяснений стабилизирующей теории эволюции. (Книга Rupert Riedl, "Riedls Kulturgeschichte der Evolutionstheorie", которая уже упоминалась в этом блоге.)

Раз уж вынул кое-что из оффлайна, решил скопировать и сюда.

Основная ошибка климатолога -- предположение об узком спектре биологических характеристик. (Дарвин: эволюция отбирает лучшее.)

Это американская философия простых решений. (Чтобы переключить процесс, надо найти спрятанную кнопку, нажать её и произойдёт чудо.)

Вид с узким спектром характеристик (оптимизация по Дарвину, точнее, по последующей интерпретации Дарвина) быстро занимает нишу в стабильной среде, но и быстро вымирает при резком изменении среды. (Примеры каждый может вспомнить самостоятельно. Схему копировать сюда лень.)

Согласно теории эластичной эволюции (оптимизация по Ридлу) спектр характеристик всё время расширяется на весь пригодный для выживания диапазон.

Это немецкая философия сложных систем. (Чтобы изменить процесс, надо найти скрытые зависимости и провести тонкую настройку многих сложносвязаннных параметров.)

И при возникновении неблагоприятной для земледельцев среды (бутылочное горлышко естественного отбора) от широкого спектра отщепится подгруппа, которая худо-бедно начнёт заниматься охотой, постепенно выходя на уровень не хуже "генетически оптимизированных" охотников про версии товарища климатолога.

Таким образом, выживают не те виды, кто оптимизируется под имеющиеся условия, а те, кто расширяют разнообразие для прохождения будущих катастроф. Это, кстати, причина того, что во многих генотипах -- то есть, выживших ветках эволюции -- находят следы совершенно разных подтипов человека. Вот и весь секрет неандертальской проматери.

Также из этого следует, что общество не может состоять из идеальных людей (полностью идентичных по качеству тому философу, который пытается состряпать описание счастливого будущего человечества). Точнее, такое общество "без подлецов, дураков и злодеев" будет нежизнеспособно на достаточно длительном периоде истории.

Вот картинка из (очного) разговора по поводу книги Ридла.

Подробно разбирать не буду. Это только кусочек с одной страницы в середине объяснений.

Теперь немного по поводу сравнения охотников и земледельцев.

Мозг -- это орган выживания. Чем сложнее среда и выше риски, тем больше требования к бортовому компьютеру.

Охотники -- это циклическая игра со смертью в дикой природе без прогресса.

Земледельцы -- это циклический страх сезонной смерти без прогресса. При этом, критический параметр выживания -- это вопрос периода сезонного голода с недобором по калориям.

Производительность земледельцев выше, но они завязаны на ограниченный спектр продуктов питания. Если у земледельческого племени неурожай, то оно вымирает.

Охотники-собиратели могли спокойно существовать на подножном корму, слегка меняя рацион питания в соответствии с сезоном, а не сося лапу к концу зимы перед весенним посевом. Целиком завися от следующего осеннего урожая.

Если можно собирать грибы, потом охотиться на мигрирующих мамонтов, потом ловить осетров, и так на протяжении года без периода снежной зимы или всёвыжегающего лета, то племя вдоволь обеспечено здоровым, свежим и разнообразным питанием.

Другое дело, численность должна быть малой из-за высокой смертности. (Стабильная нагрузка на стабильные воспроизводимые ресурсы экосистемы.) Конкуренция шла с другими племенами и с другими хищниками. И охотник мог легко стать добычей.

Кроме этого, охотнику нужно быть умнее. (Хозяин блога, как обычно, по-дурацки выбирает термины и обозначил разницу как линейное и циклическое мышление.)

Линейное мышление земледельца предполагает детерминизм: "Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая".

В нём возможно ветвление, которое тоже даёт линейные альтернативы: "Стал дед репку из земли тащить. Тянет-потянет -- вытянуть не может".

Охотник играет в многофакторной среде со сложнопараметрическими зависимостями против активных агентов: "Когда по утрам на траве начнёт выпадать роса, а холодный ветер от Cкалистых гор будет дуть с ущербной и до полной Луны, вдоль Щучьего озера мимо Гнилых болот на восход Солнца пойдёт стадо мамонтов. Если старый вожак, Рваное Ухо, ещё жив, надо идти к Белой излучине ловить осетров. Если глупый Кривой Бивень стал вожаком или отбил часть стада, надо вырыть западню в Серых песках. Если стадо ведёт нетерпеливый Чёрный Лоб, надо напасть ночью у Вороньей топи и заманить его туда. Если вожак другой, надо два дня идти за стадом и наблюдать"

Переход от охоты к земледелию, естественно приводит к падению качества жизни (однообразное питание), уровня знаний (стабильный предопределённый сезонами цикл производства) и примитивизации культуры (мы уже не общаемся с духами, а вынуждены упрашивать богов).

С другой стороны, охотничье сообщество естественным образом застывает на оптимальном (по Дарвину) уровне развития. Для накопление знаний нужно накопление ресурсов, а это плохо сочетается с жизнью "в единении с природой". (Там был разговор про примитивные ранние племена в стабильной среде и с избытком охотничьих ресурсов. Человек ещё не стал главным хищником, способным привести к их исчерпанию.)

Проблема в том, что объём знаний расширяется, потому что в социальной среде присутствует творческое начало: вожди, жрецы и инженеры, которые меняют социальные структуры, процессы производства и окружающую среду.

Дальше эволюция приводит к накоплению знаний выше стабильного объёма, передаваемого в охотничьем племени из поколения в поколение.

Постепенно творческие люди создают новые способы хранения и передачи знаний. И тут появляется купец, связывающий ресурсы на больших пространствах. И ремесленник, распространяющий специфические навыки. (См. дисперсные цивилизации в Немецкий как звон металла / 12.5 kB / 2024-03-27)

Потом появляются временные поселения, которые существуют до исчерпания ресурсной базы или появления каких-то неблагоприятных факторов.

Города -- это уже достаточно поздний этап развития, когда накопленные ресурсы скапливаются через поколения и для их защиты от желающих заполучить всё быстро и сразу нужны высокие городские стены и глубокий ров.

Ещё одна проблема в модели климатолога -- это предположение, что функция определяется генетикой (дар богов), а не генетика отбирается функцией (жертва обстоятельств). Но об этом не здесь и не сейчас. Там достаточно сложные схемы.

Кому интересно, полную дискуссию можно найти по ссылке ИДУ НА ВЫ! и так далее, 2025-05-15.